category

施工

-2022.2.22-

@演出家の家 内装工事

内装工事 壁、天井が出来上がり 設備機器の取り付け作業中に見学させていただきました。

取付工事が終わると床の養生も取り外されます。

隙間からちらっと見える床材。

今回選択された床材はヒバ。

確か東北地方のものとお聞きしました。

床材は張られるとキズがつかないように直ぐ板で養生されます。

タイミングが合わないと見ることができません。

天井に見える開口。

これは空気が動くように階段の吹き抜けに面して2階のホール床の一部をスノコにしています。

こちらも週末には入る予定。

いよいよ25日は検査機関の完了検査となります。

この日に仕上げられた床とご対面です!

-2022.2.9-

@クラノイエ 基礎工事前日

リノベーション 基礎工事の始まる前にやること

新築工事の時には設計図どうりに進んでいくこともリノベーションの場合は図面はガイドライン。

図面通りにいかないところがあるのがリノベーション。

大工さん、監督さんたちと手分けして以下を確認

・土台高さの確認

・柱腐朽具合の確認

・含水率測定

・平屋部分基礎の位置出し

・基礎工事をするうえで図面とは異なるところの調整とすり合わせ。

・次のことを考えた手順の確認

・工事の合理化に向けた話し合い

等々

一本一本柱に基準高さを記入し決めるための準備をしています。

床高さと天井高さの確保、意匠的な納まり、設備配管の納まり、様々なことを頭に描きながら設定を決めていきます。

一連の作業が終わり、基礎工事の職人さんたちに伝わるように監督さんが基準墨を出していきます。

次に向けての事前準備を常に考える

基礎工事の次は屋根の大工工事。

小屋裏の工事になるので基礎工事と同時に入れる可能性もあります。

そうなると工期短縮効果があるので工程に余裕が生まれることになります。

大工さんに実現性や作業性、搬入の準備等も含めて妄想してもらい意見を聞きます。

新築の工事手順はほぼ関わる方達が理解したうえで工事が進みますがリノベーションの場合、特にこのような土壁を使った建築の場合は各部の工事工法を設計で方針を決めておくことが重要です。

でないと実際の工事で行き当たりばったりになったり、手戻りが生じたりと良いことはありません。

方針を決めたうえで大工さんや監督さん、職人さんたちの経験や知恵を組み合わせてよりよい方法が見つかる喜びは何とも言えない達成感があります。

今回も外壁や屋根の下地の作り方で貴重な意見を取り入れ納まりのブラッシュアップが出来ました!

監督である福井さんは蔵の改修が初めてとの事で

「おもしろい! おもしろい!勉強になる~」

と経験のないことにそんな姿勢で挑んでおられる事がなんだかうれしくなりました。

その時に最高のパフォーマンスが出るように前倒しで問題を把握し揉みこんでいくことって大切だとつくづく思います。

古建築のリノベーション ほんとにおもしろいです!!

-2022.2.9-

@Improve House 解体工事

工事前の様子

1月末に引き渡し、2月から工事が始まります。

まずは解体工事から。

内部の解体が80%ほどの進捗で状況確認。

4号建物を許容応力度計算で検証する

既存の構造と筋交いを確認します。

再度許容応力度計算を行い 地震や風に耐えられるかを再チェックします。

2階建ての住宅は建築基準法の4号建物というカテゴリーにあたり構造は建築士に委ねられるルートが存在します。

委ねられるといっても建築基準法の定めに寄らなければならないのですが構造設計においては簡易な計算方法で確かめられている建物がほとんどです。確認申請において梁のサイズが計算で求められていることはありません。(プレカット業者任せのことが多いようです)

新たな荷重や柱のの増加、構造部材の撤去がある場合は力の流れ方が変わる場合もあるので 許容応力度計算を用いて柱、梁、床の水平構面なども考慮して詳細な計算を行います。

結果いくつかの柱、梁 にNGが出ました。

4号特例を使った建物の場合、この部分が非常に重要です。いくら耐力壁の量が足りていても梁や柱が壊れてしまうと建物崩壊につながります。

今回のリノベーションではこの部分も改めて検証し補強することで耐震、耐風性能アップにつなげていきます。

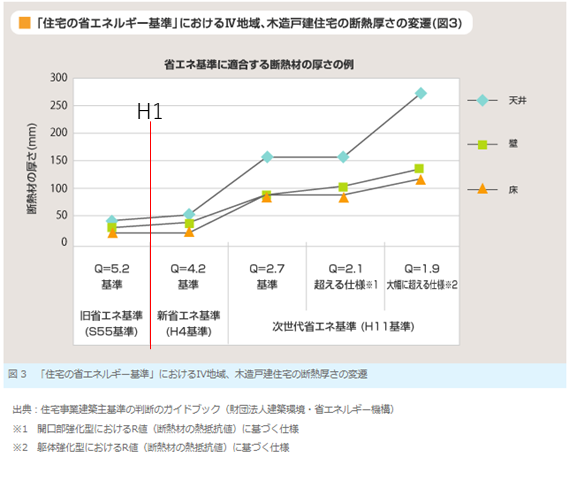

平成元年の断熱仕様

断熱仕様は壁も天井もグラスウール 施工方法もこんなやり方です。

内壁との間にある空気層は気流止めがなくおそらく床下の空気が流入していたと思われます。

そのせいか、経年劣化なのか表面の素材は触るとぽろぽろと崩れるくらい劣化していました。

厚みは50mmほど。

比較の表を見てみると Q値 5.2~4.2 厚みも同等となっているのでこの時代のスタンダードだったのでしょう。

劣化した断熱材も取り除いて新たに断熱改修していきます。

内部間仕切りの下部と天井ラインについても気流止めもなく床下の外気を煙突効果で天井裏まで吸い上げていたので天井裏が外気の気温に近かったのだろうなと想像しました。

今回の改修は床断熱となります。気密が取れる構造用合板を土台と大引きに密着させる方法で気流を止め気密化する予定です。

-2022.2.5-

@クラノイエ 解体 途中経過

リフォームの解体方法

解体工事といってもリフォームの場合は一気に重機で工事をするのではなく、手でコツコツと解体していきます。

再利用する部材を傷めないようにそして傷んでいるものは取り替える判断をします。

設計前に住宅医による調査を自ら行っているのでほぼ想定通りのことが多いですが

今回は屋根裏の野地板(五分板)の再利用が可能かどうかの判断がありました。

残念ながら雨漏りによる腐朽が多くの範囲に分布していて再利用は叶いませんでした。

他にも母屋丸太が不安定なところで継いである箇所があり、同じく腐朽範囲が広い範囲に存在していました。

見積では取り替える見積をしているので想定通りではあるのですが少し残念です。

解体といってもFORMAでは現場に通いながらそのあたりを工事会社さんと連携しながら進めていく感じです。

リフォーム工事の手順

今回の工事を担当していただく 株式会社サイトウ の社長、監督さん二人、担当大工さんにも立ち会っていただきこれからの工事手順を再確認しました。

先の解体から始まり→仮設足場の設置→基礎工事と同時に設備配管の準備→外部廻り(屋根、外壁)の大工工事→屋根工事、外壁工事・・・・・・続く

今回は思ったほど解体が進んでいないので基礎工事は後日仕切り直しとなりました。

大まかな進捗は上記の通りで新築とそんなに変わりはありません。

解体は音やほこりが出るので近隣に迷惑が掛からないように気配りするのも工事会社の対応となります解体が終わっても同様で迷惑がかかりそうな工事は近隣とのコミュニケーションが非常に大切となります。

今回は隣地が駐車場ということもあり工事車両の為、ほこりや傷つけないようにとの配慮から隣接部分のスペースを賃貸できた事が非常に有効となりました。

-2021.12.11-

@クラノイエ 工事見積

契約前の見積に時間がかかっています。

ウッドショック、建材の値上げ、商品の納入遅延など値段交渉に時間がかかったようです。

ようやく出てきた見積は当初の見積より金額が上がっていました。

今までのコストコントロールの作業が振出しに戻る無力感。

工事業者の説明も聴いて作戦を練ります。

建材商材が少しでも安く仕入れることができないか、直接見積を取り比較しているところ。

耐震改修の補助金がありがたく感じます。

ちなみに京都市の 京すまい耐震補助金が来季からは縮小若しくは廃止になるかもとの情報があります、今期中に進めたいところです。

-2016.11.6-

@テイネンゴノイエ#03(そよ風のある家)今週の現場

地盤改良が始まりました。

再度、配置とGL設定を確認し地盤改良の杭配置を確認しました。

_5,6は既にプラントに投入済

重機、材料の搬入後、オーガーの検尺口径に間違いがないか確認。

湿式の柱状改良となるため、先行掘りをして、地盤面下の土質と水位を確認しました。

土質は地盤調査の際に報告のあった内容と同じ土質であることを確認。

N値の小さくなる変わり目の土(粘土)を触ると指の力で簡単につぶれるほどの柔らかさでした。(鉄筋を刺すと小さな力でズブズブと入ります)

こうして、実際に触る事でN値の感覚が身に付くように思います。

GL-2000までの間に水位が無い事を確認。(その他の地盤改良箇所も全て水位の無い事を確認してもらい報告されました)

「そよ風」(太陽熱や夜間の放射冷却など自然のエネルギーを利用して室内に快適な温熱環境を生み出すシステム)

は基礎のコンクリートに蓄熱します。

地盤面下2000以内に地下水位があると熱が逃げやすいという事で基礎下に断熱材を敷く仕様となります。

テイネンゴノイエ#03では断熱材不要となる仕様で進めます。(メーカーの基本仕様は断熱材無し)

現場の城陽市ですが、打ち合わせ時から、工事に入って、いつ来ても良い天気恵まれています。

城陽市の晴天率がすごく高いような気がします。

FORMAの自宅は亀岡なのですが冬場は霧が出るので午前中は曇りのような天気が続くのでうらやましい限りです。

その後、クライアントも立ち寄られ完成後の家具を選んでおられるとの事で、合いそうなお店の紹介をさせて頂きました。

-2016.11.11-

@テイネンゴノイエ#03(そよ風のある家)今週の現場

地盤改良工事が終わり、基礎工事の着工です。

初日以降は地盤改良から出た排出土の搬出処分、改良の深度が深く、添加するセメント量も増える事から、排出土は多くなります。

その上に防湿シートを敷き、継ぎ目がないようにテープでふさぎます。

重ね合わせ部分寸法、ジョイントのテープ貼りもOkです。

_

そして捨てコンクリート打設。

翌日は墨出し、ベース止めカ型枠設置です。

-2016.12.6-

@テイネンゴノイエ#03(そよ風のある家)上棟

天気予報通り、当日は穏やかな好天となりました。

作業のほうも段取り通り順調に進みました。

_

クライントも立ち会われました。

「下から見ていると当たり前のように釘を打ったりしてはるけど、高い場所であの体勢から外す事無く打てるもんなんですね~、流石プロですね!」

と感心されていました。

_

お昼にはクライアントから、お弁当とあったかいスープの差し入れがありました。

お気づかいありがとうございました。

_

午後からは若干押しつつ、日が落ちるのが早いので上棟式の時間が少し遅れました。

式では完成まで安全と無事を皆さんで祈願し、クライアントからはここまでの節目が迎えられた事に対する感謝の気持ちをごあいさつ頂きました。

_

最後は人見建築さんのほうから、心をこめて工事にあたりますと表明していただきました。

関わって頂く職人さんたちがこのような気持ちで工事していただけることが非常に心強く思えました。

_

「テイネンゴノイエ#03」は高齢になっても安心で安全な家、夏涼しく、冬暖かく暮らせ、自然素材で出来た家。

普遍的で使いやすく、太陽、風、蓄熱等、自然の力を合理的に使い、季節に応じた暮らしの工夫が出来る家というコンセプトです。

設計図はクライアントと共有しながら進めてきた結果ではありますが、これからの工事に際して、工務店さん、職人さんにも理解していただき、より良くなるようなアイディアや提案があれば、検討しますので教えて下さいね。

これから完成まで、このチームで良い家となるように頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

-2016.12.29-

@テイネンゴノイエ#03(そよ風のある家)今週の現場

現場の最終日は片づけ、掃除と整理整頓。

休日に備えて戸締り。

_

工務店さんの方で保険に入っているというものの、戸締りが出来ると安心です。

_

下庇も取り付が終わり、足場の組み換えが出来、残っていたサッシも取り付けれれました。

_

年明けからはいよいよ「そよ風」の設置が始まります。

板金屋さん、大工さん、電気屋さんのスムーズで密な連携が不可欠となります。

工事の前には作業確認し、問題点を本番に持ち込まないように事前に不明確なところは復習して問題解決してから現場に臨むようにお願いします。

_

工事関係者の皆様、本年はありがとうございました。

来年も良い仕事をしてもらえる環境が作れる様に工務店の監督さんと共にバックアップしますのでよろしくお願いいたします。

_

クライアント様にはいつも差し入れ等のお気遣い頂きありがとうございました。

完成を目指してしっかりと監理して行きますので今後ともよろしくお願いいたします。

_

皆さま良いお年をお迎えください!