category

-2025.4.8-

フンデルトヴァッサーの「自然と共にある建築のかたち」

フンデルトヴァッサーは、オーストリア出身の芸術家・画家です。

建築家と協働し、自身の思想や哲学を建築として表現した人物でもあります。

私が初めてその作品を体感したのは、大阪・夢洲にある清掃工場を訪れたときでした。

2000年頃の建築界はモダンデザインが主流で、まるでおとぎ話のお城のような外観には、正直あまり興味を持てずにいました。

しかし数年後、子どもの課題学習の教材として再びこの建築に向き合い、現地を訪れることで、フンデルトヴァッサーの思想に触れることになります。

「建築によって地面から奪われた自然を、建築の上に還す」

「一本でも木を植える」

——この言葉が特に印象に残っています。

フンデルトヴァッサーハウスでも、建物の上に木々が植えられています。

ウィーンのシュピッテラウ焼却場も同様です。

ここでは焼却による熱エネルギーが電力や地域暖房に活用され、ウィーン市内のアパートの約3分の1に供給されています。

廃棄物処理機能やエネルギー生産、そして芸術が融合するこの建築は、まさに環境保護の思想を体現しているように感じます。

「自然の中に唯一存在しないものが直線である。

社会や文化がこの“存在しない直線”に基づいているとすれば、やがてすべては崩壊するだろう」

——このような言葉は、エントロピー増大の法則とも重なる深い示唆を含んでいます。

彼の理念はスタジオジブリの宮崎駿にも影響を与えたと言われており、ジブリ美術館には緑化された屋根や壁、曲線的なデザインが随所に見られます。

「建築の外観は、自然の力を借りて初めて完成する」

——この言葉にも、自然への尊敬と畏敬の念が込められており、人間の営みは自然に抗うものではないという本質的な視点を突きつけられます。

そうした思想を踏まえると、建築をつくる際における「自然への態度」が問われます。

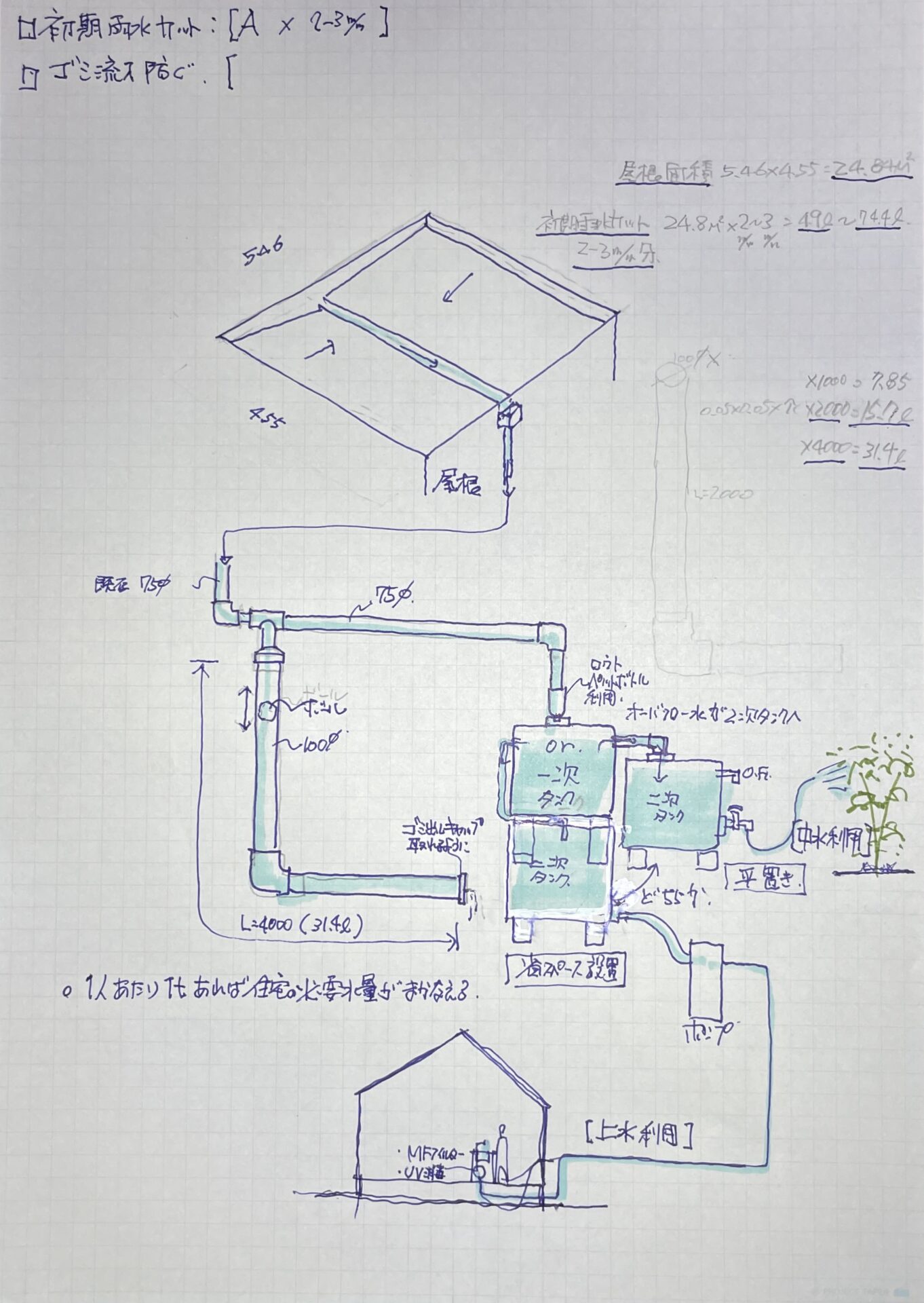

——環境に負荷をかけないこと。

——循環システムを滞らせないこと。

自然科学・生物科学といったホリスティックな視点から建築を考えるべきだということを、私自身、深く心に刻んでいます。

そもそも、私たちが「自然」と呼ぶ環境は、約40億年という長い時間をかけて存在し続けてきたものです。

それに対し、人類の歴史はせいぜい200万年ほど。

この対比を知るとき、私たちが自然とどう向き合うべきか、その姿勢もきっと変わってくるのではないでしょうか。

一つひとつの建築に向き合うたびに、そうした価値観を大切にしながら設計を重ねていきたい——強くそう思います。