category

-2025.4.11-

氣を読む建築 第一回【設計は「合氣」からはじまる】

合氣道の開祖・植芝盛平翁は、次のような道歌を残しています。

「合氣にて よろず力を 働かし 美しき世と 安く和すべし」

この歌には、合氣の思想の根幹が表されています。

つまり、合氣によって万物に働きかけ、調和のとれた美しい世を築くという哲理です。

私にとってこの言葉は、建築設計の根底とも深く結びついています。

設計における「合氣」とは

合氣道と建築──

一見すると何の関係もなさそうなふたつの領域。

けれど私にとって、世界の道理(ことわり)を学ぶことは、合氣の思想とつながっており、建築はその実践のひとつの場でもあります。

「合氣」とは何か?

合氣道の稽古では、相手の身体的な力(パワー)、姿勢(バランス)、精神的な性質(意志や思い)、そして空間(間合い)──等

すべての応答性のある関係をひっくるめて「氣」と捉えます。

相手の氣を感じ取り、自ら「氣」とやりとりの結果させ調和させること。

これを「合氣」と呼びます。

「氣のやり取り」からはじまる建築設計

建築設計においても、ぼくはさまざまな「氣」と向き合っています。

- お施主さんの想いや価値観

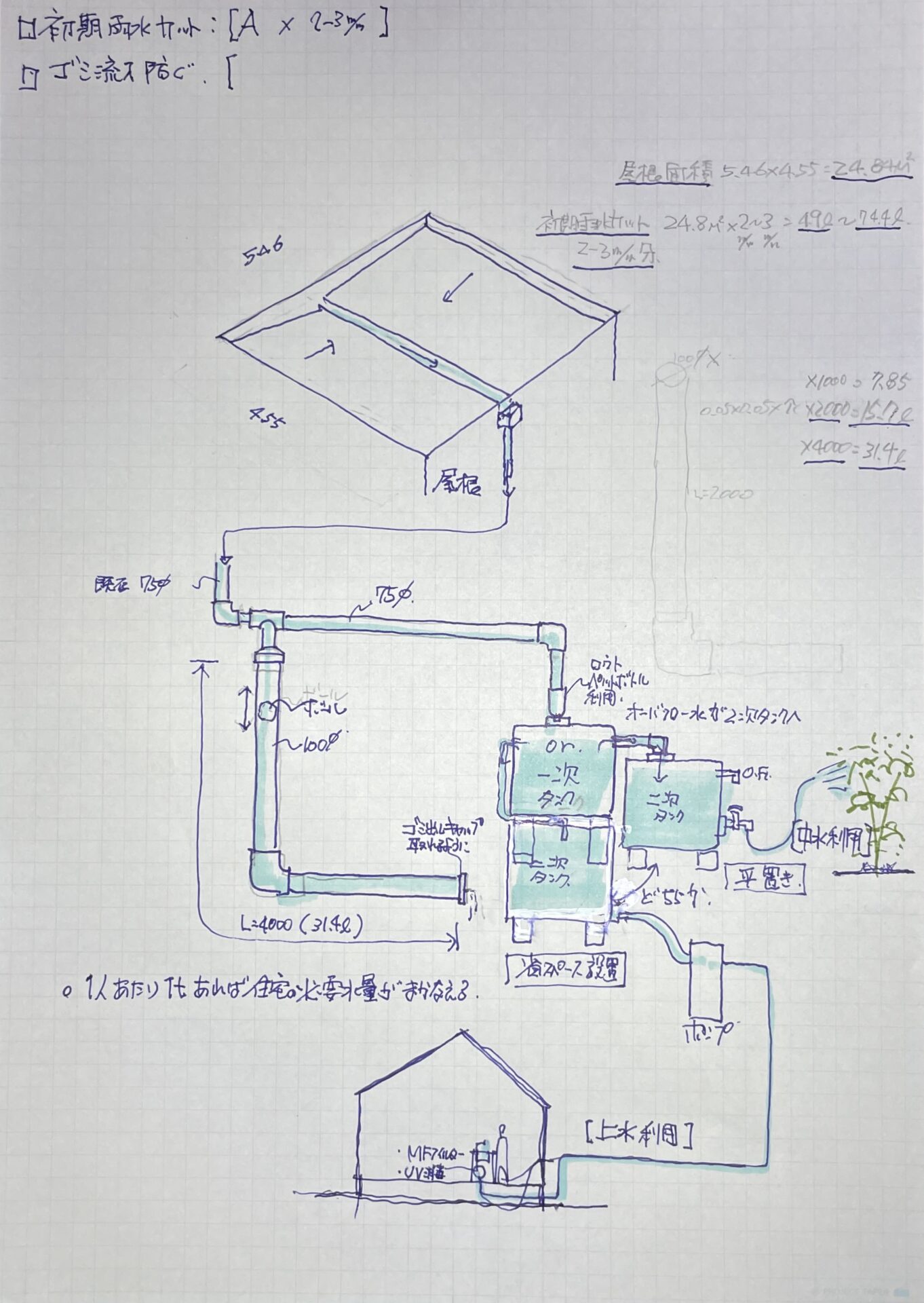

- 敷地が持つ自然環境(気候、風、光、循環)

- 地域に根差す歴史や記憶、文化的な文脈

- 未来にわたって建築がもたらす影響

こうした多様な存在と、私たちは日々「氣のやり取り」をしているのです。

そしてそれらの関係性が、ひとつの建築空間の中で調和していくように、丁寧に設計していく。

それが、FORMAの考える「合氣としての設計」のあり方です。

建築の寿命は長く、未来に大きな影響を及ぼします。

だからこそ、いまここでどのような関係性を築くのか──

それは「美しき世」をつくるための問いでもあるのです。

稽古は感応性を高める時間

「氣のやり取り」には、感受性と柔軟性が欠かせません。

だからぼくは日々、合氣道の稽古を通して、自分の内側を澄まし、感応する力を育てています。

外側の正解を求めるのではなく、目の前の関係性に気づき、応じていくこと。

設計もまた、そうした静かな対話の中から生まれてくるものだと信じています。

小さな氣づきのために

建築とは、「お施主さんが建てるもの」である前に、

建築は敷地(地面)に建ち、地面は地球という循環システムの一部であり、

地球は環境という大きなネットワークの中で関係性をバランスさせています。

だからぼくは、関係性のバランスの中で建築を捉え、調和させるという視点を持って設計に向き合っています。

次回予告

第2回:力をぶつけずに受け入れる──共創のプロセス

建築において、対立や押し付けではなく、受け入れることから始まる「共創」の在り方を探ります。