category

-2025.1.31-

手前味噌をつくる

「手前味噌をつくる」と、Google検索してみました。

手前味噌とは、昔一般家庭で手作りされていた味噌を指します。大豆や麹の分量、保存環境、熟成時間などによって、作る人ごとに味や個性が異なります。

手前味噌を作るには、次のような手順に従います。

- 前日、大豆を水でよく洗い、18時間以上水に浸す

- 当日、大豆を煮て熱いうちにつぶす

- 米麹をほぐして塩と混ぜる

- 潰した大豆と麹を混ぜ合わせる

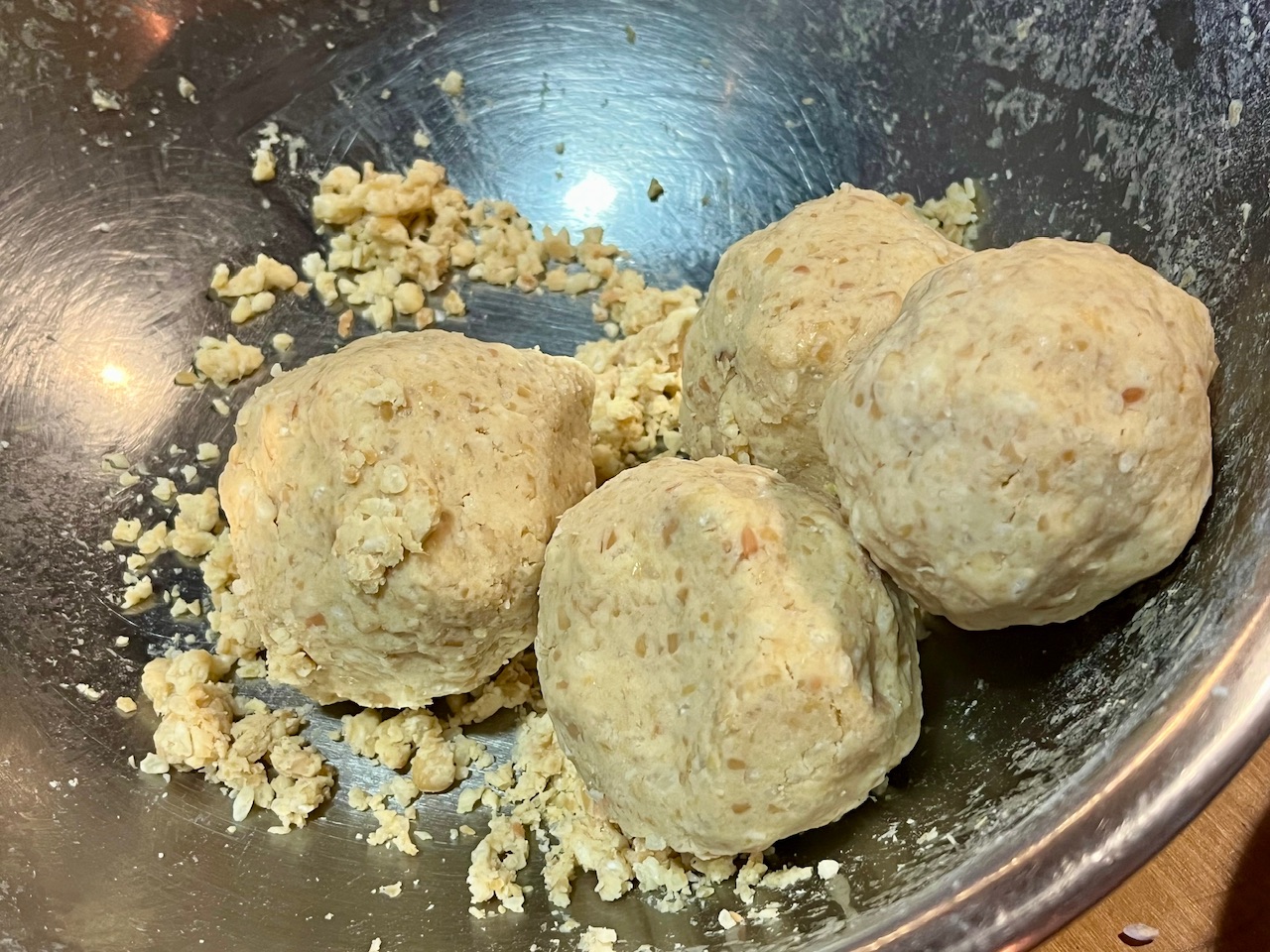

- 大豆を丸めて容器に投げ入れる

- 表面にラップをして平らにする

- ほこりよけをして冷暗所に保存する

大豆を煮る際は、途中で出るアクをこまめにすくったり、水が少なくなったら足したりしながら数時間煮ます。茹で上がりの目安は、指でつまんで簡単につぶれる柔らかさです。

・・・・・・・・・・

かめおか霧の芸術祭プロジェクト「みどりのテーブル」。今回は3回目の参加ですが、いつものトークイベントではなくKIRI FARMでの味噌作りでした。

Google検索の手前味噌作りは、大豆は茹でるレシピですが、味噌まつりは薪を使ってお湯を沸かしせいろで大豆を蒸していただきました。KIRI FARMの畑の中で、立ち上る湯気や蒸した大豆のにおいを嗅ぐと、とても寒いのですが気持ちが高揚するのはどうしてでしょう。蒸しあがったばかりの大豆の味見をさせてもらいます。自然栽培の手間をかけ愛情をかけられた大豆、朝の5時からせいろの準備をして下さったKIRI FARMさん。目の前のふっくらと蒸しあがった大豆を一粒、口の中でゆっくり確かめるように味わいます。なんてぜいたくなお味見でしょう。

次は、畑からKIRI CAFEに入って、大豆が冷めるまでの時間にお味噌の食べ比べです。炊き立て玄米ご飯と、お味噌の入っていないお汁に気に入ったお味噌を溶いてお味噌汁にしていただくという、こちらもぜいたくな食べ比べです。5種類のお味噌の食べ比べはとても楽しいものでした。色も味もそれぞれ個性があります。そのまま食べるには「未来」、お味噌汁は「玄人」が個人的に好みでした。どれも、だしなどが入らないシンプルな天然醸造味噌です。

今回、食べ比べをした天然醸造のお味噌屋さん、マルカワみそ さん。

さて、いよいよ手前味噌づくり。蒸しあがり柔らかくなった大豆を自分の手でつぶしていきます。自分の手の菌が入ることで自分に馴染む美味しいお味噌ができるという説明に、なるほどなぁと納得します。大豆のつぶし具合はお好みです。好みのなめらかさになれば、次は塩と糀を混ぜます。糀は亀岡の糀qotoriyaさんのもの、我家の塩こうじや醤油こうじ、甘酒もqotoriyaさんの糀を使っています。ほぐした糀と天然塩を、つぶした大豆と混ぜてボールを作ります(空気を抜きます)。保存容器には投げ入れるそうです。容器を忘れた私はジップロックにピッタリと詰め込み仕込み完了です。

出来上がりまで最低3ヶ月ほど、長ければ2年、3年待つとより深みのある味噌ができるようです。

昨年、白味噌をはじめて作り、今回で2回目の味噌作り。想像していた手作り味噌のハードルは、思っていたほど高いものではありませんでした。ただ、お味噌ができることだけが目的であれば自宅で作ればいいのですが、そうではなく、今回のように人と一緒に一つ一つの工程を楽しむのはとてもいいものでした。

参加者は、トルコで1年フィールドワークをしていた大学院生がいたり、自宅のお味噌については奥様に任せているので何も知らないという男性、沖縄で美味しいお味噌を見つけた方、3年前のお味噌がまだ冷蔵庫にあるという人もいたり、参加動機もさまざまでした。いつもどんなお味噌を使っているかやお味噌の選び方もそれぞれです。味噌というどこの家庭でも大抵ありそうな食材を通して人とつながることで、お味噌への興味がより広がりました。沖縄へ行ったら教えてもらったお味噌のお店に行ってみようと思ったのはおそらく私だけではないでしょうし、手作り保存食のハードルは人と一緒だと乗り越えやすく、それだけではない楽しさが季節の保存食作りあるように思います。

さて、手前味噌と言える美味しいお味噌はできるでしょうか。