works

里山で暮らす家H邸リノベーション

京都府亀岡市

第1期工事

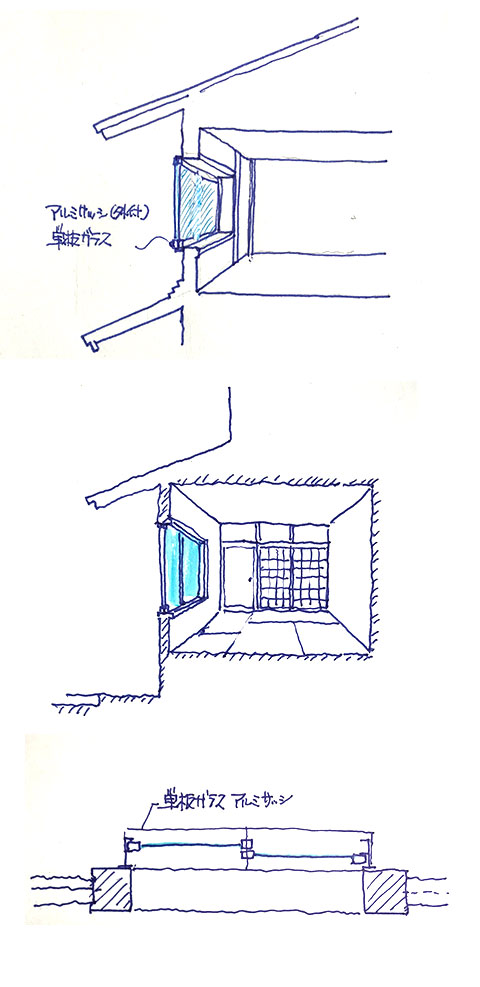

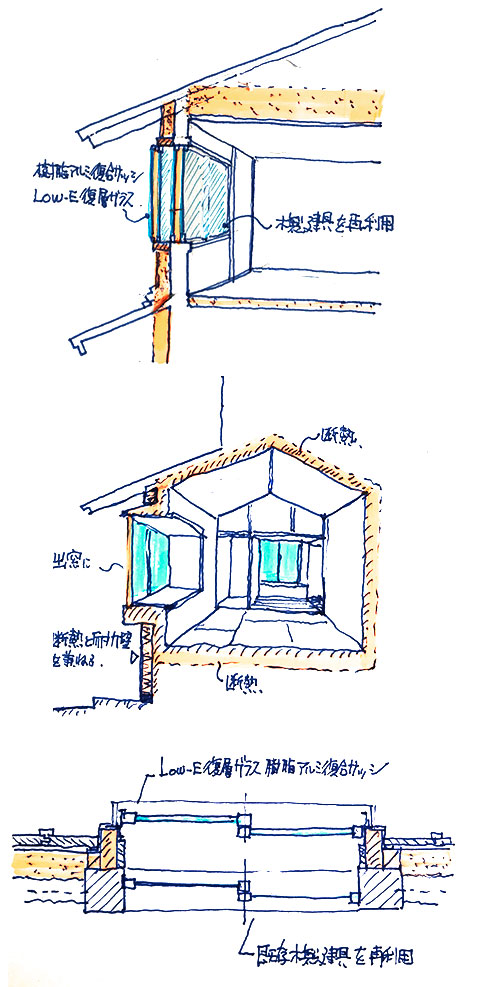

2階を寝室にしていた高齢の両親が、1階だけで暮らせるようにするための改修です。両親2人の寝室として広く使えるように、縁側を部屋に取り込み、窓を出窓に改修しました。北側で寒い部屋は、断熱性能の高い窓をいれ、天井、壁、床に断熱材をいれています。内壁は塗りなおし、外壁は耐震性能の向上のために耐力壁を設置しました。

第2期工事

1.居間で大人数が食事できるための広さを確保する改修にあわせて、断熱性能の高いサッシと、既存建具を内側にした二重窓にしています。

2.浴室改修にあわせて、浴室と脱衣室の段差をなくしてバリアフリー化しました。

第3期工事

1.劣化改修と耐震性能向上の軽量化のため、屋根の葺き替え工事をしています。

2.離れに暮らしていた夫婦が母屋の2階を寝室にする改修では、断熱性能の高いサッシと、既存建具を内側にした二重窓にし、天井にも断熱材をいれ、温熱環境の改善をはかっています。

寝室も同じように窓は外側に断熱性能の高いサッシ、内窓には既存の木製建具を利用し、二重窓化による断熱性能の向上と、天井断熱材敷きで、寝室の温熱環境の改善をはかっています。押入れの一部はテレビ台、本等の収納棚に改修し、使われていなかった奥の(木戸の向こう)納戸を、内窓改修、床補強をし、クローゼットとして活用しています。

既存の木製建具をすべて押入内に引込めるようにし、和室と2階ホールをつなげる工夫をしています。夏場のエアコンのいらない里山は、春から秋にかけては開け放して使うことができます。表の景色、裏の景色、周囲の景色をどの窓からも取り込み楽しみます。

里山で暮らすHさんの住まいは、亀岡市の山に囲まれた集落にあります。薪でお風呂をわかし、冬は薪ストーブを暖房に使います。山から切り出した木を、使えるように薪にするのは80才を超えたおばあさんの仕事です。ここでは、一年中暮らすための仕事がありますが、そこで暮らす人が世代が変わり変化するように、家も現代にあわせながら、手を入れながら変化しています。里山の楽しさを上手に利用し、自然とのバランスをいい具合にとりながら暮らす家になりました。

outline

構造:木造2階建て / 延べ面積:197 ㎡ / 家族構成:両親、夫婦 / 竣工:2013年-2016年

explain

昭和29年建築の住宅で三世代にわたり住みつがれてきた民家です。構造材は所有の山から切り出された桧を使い、土壁、瓦葺きの地域固有の建て方で作られています。家族の成長(孫世代の独立や両親の高齢化)、変化に伴った暮らし方ができるように家も変化していく必要がありました。

耐震診断をし、劣化状況などの調査結果と、住まい手ご家族の要望をあわせて、全体計画を行い、そのうえで、住みながらの工事になる点、家族の暮らしの変化が予想される点もあり、工期を分けて計画を進めることになりました。

数年かけての工事になった場合も、全体計画(劣化改修、耐震性能の向上、断熱性能の向上、現在の住まい方に合わせた機能向上)の視点を持ちつつ設計を行うことで、徐々に、家全体の経年劣化の改修が施され、耐力の向上につながったリノベーションができます。