ひびきのアトリエハウス

-2024.6.13-

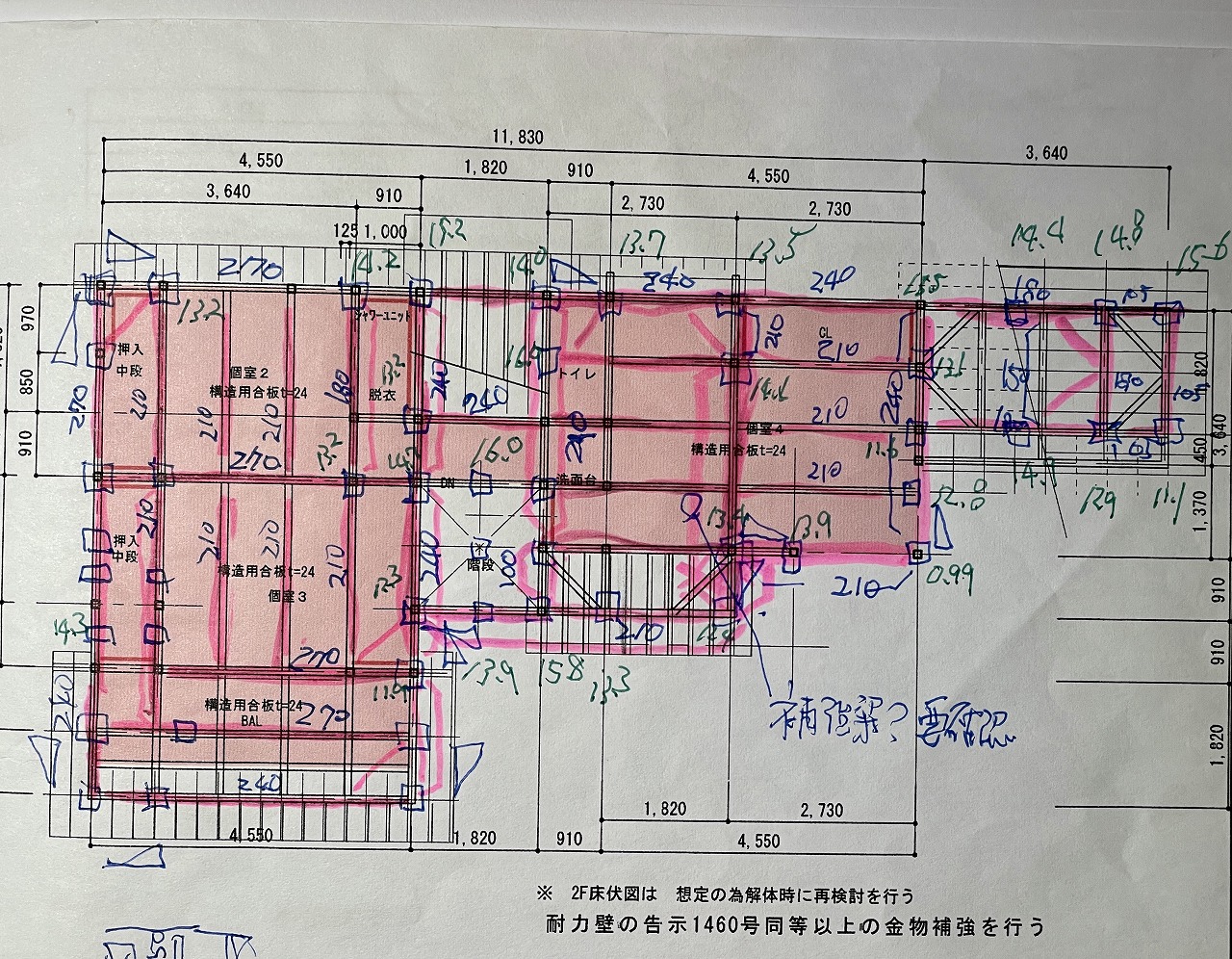

耐震改修 制振ダンパー@ひびきのアトリエハウス

耐震補強設計に沿って工事が進められています。

補強設計では補強部分ごとに設計通りの補強して問題がないか、金物設置が可能か、接合する土台や梁の状態が問題ないか等の確認をしながら工事が進められています。

金物設置については耐震改修図面に記載されている金物が付いているかをこの日確認しました。

いくつかの未施工箇所がありましたがその後取り付けれれました。

-2024.6.2-

屋根工事、設備工事、床断熱工事 @ひびきのアトリエハウス

既存の瓦は土葺き、軽量化の為桟瓦に葺き替えしています。

軽量化することで耐震的にも構造評点が向上することにつながります。

瓦の耐久性は物によって異なりますがいぶし瓦で30~50年と言われています。

耐久性といっても瓦自体はしっかりしたもので長い年月の台風や地震、雪などによりズレや割れが起こり補修しないとその部分から雨漏りして下地や構造を傷めてしまう事になります。そうならないように維持管理することが大切になります。

今回の葺き替えで更に長い年月に耐えてくれると思います。

設備工事の配管が完了しています。

漏れがないか試験での再確認お願いします!

床断熱はフェノールフォームを使った断熱材です。

こちらの熱伝導率はλ=0.020W/(m・K)

グラスウール14K断熱材の熱伝導率はλ=0.038W/(m・K)

熱の伝わりやすさが倍近く違うので 約半分の厚みで済むわけです。

床下等の高さが限られている場所等には重宝する断熱材です。

補強が進んでいます。

そして外部のシートが取れ、外部の景色がわかるようになりました。

浴室からの眺めとなります。丁度松が見えますね!その向こうには田園風景が見えます。

北面の窓、こちらの解体が終わったので光の量が増しました。

室内もだいぶ明るくなりました。

北の光は安定しています。

但し夏至近くでは朝夕の日射が入る可能性もありますのでそこは住まい手がロールカーテンなどで遮蔽を行う事になります。

この日はお施主さんも現地に来られて現場内部を観ていただきました。

美味しい差し入れをありがとうございました。

-2024.5.24-

土台敷、既存柱撤去、新設柱盛り替え補強確認 @ひびきのアトリエハウス

本日の定例時の進捗状況は

・土台敷

・減築部の構造補強、新設部の架構組み立て

・既存柱撤去 新柱増設

元の構造を利用しながら屋根(一部バルコニー)として作り変えます。

梁の大きさから新規の柱で受けると共に受梁を挿入して補強していく予定です。

キッチンは間口を少し広げカウンター収納とキッチンの並列となります。

緑のテープは新たな開口部箇所を示しています。

以前の窓より高さを確保し視線、意識が上に行くように配置しています。

窓といえばサッシが搬入されていました。

外部では屋根の葺き替えが始まっています。

次回までの作業工程としては

構造用の金物設置、以後検査

床の断熱と床板の設置

外部のサッシ取付

の予定です。

-2024.5.17-

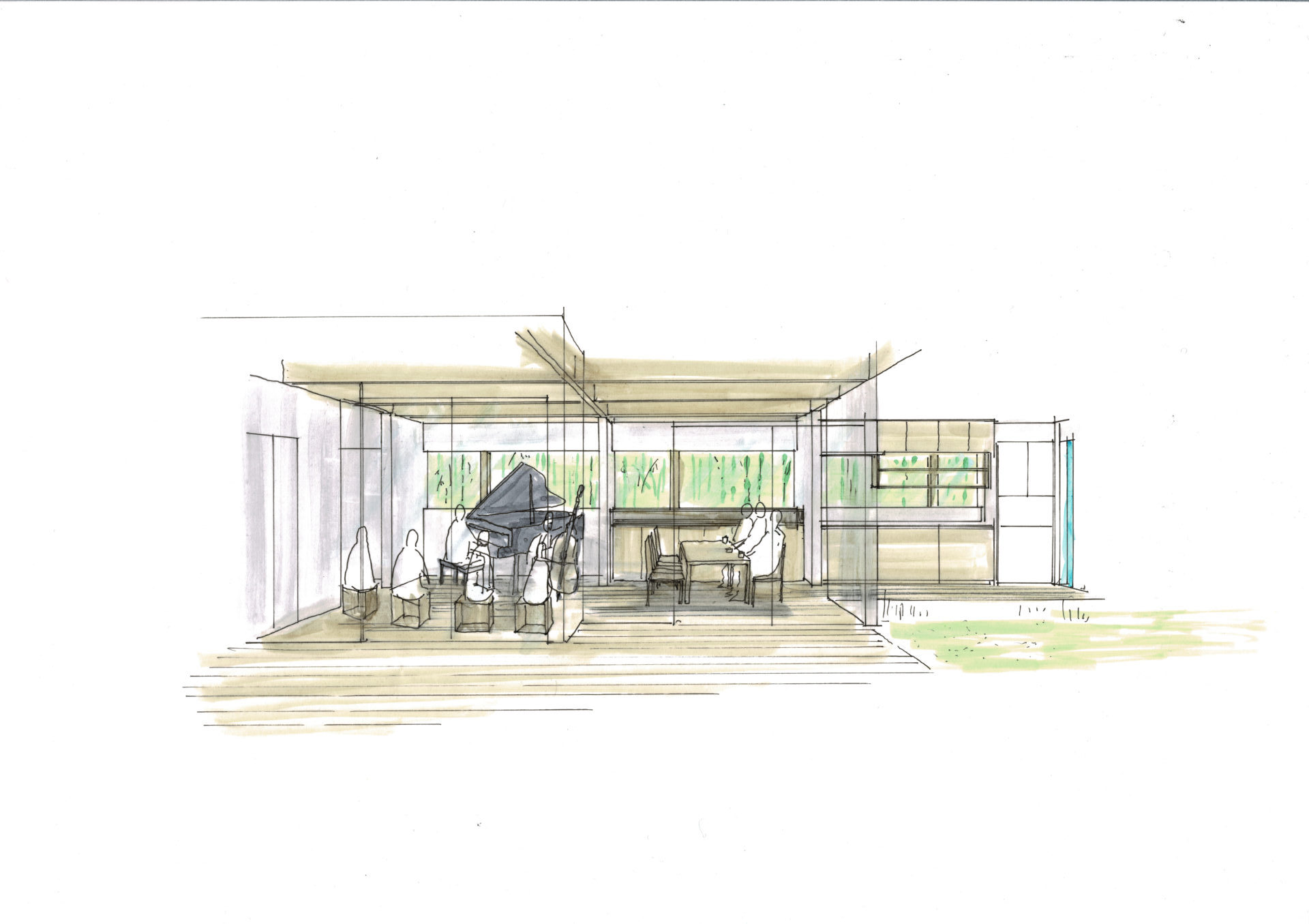

上部構造 補強打合せ (耐震ダンパー) @ひびきのアトリエハウス

基礎の打設が終わり型枠が取れました。

リノベーションの性能アップの勘所である耐震補強と制振ダンパー取付方法について監督さん、大工さんとの確認作業です。

耐震補強は地震に耐える事の出来る壁の強さを大きくする、個所数を増やす、バランスを整えると共に強さに合わせて柱や梁などの接合部が脱落しないよう金物で補強します。

制振ダンパーとは地震波(地震のエネルギーの強さの波)を軽減するための物です。

これを入れておくと地震の力が全て建物にかからなくすることができるのです。

こちらの記事を参照してみてください。

つまり地震の強さを弱めてくれる役割があります。

耐震を高め安全性の余力を担保する感じです。

取付もシンプルで大工さんにも理解してもらえました。

ここのところ既存住宅の耐震性能を上げ、南海トラフ地震等に備えておきたいというクライアントがありそちらにもおすすめしています。

おそらくそちらも採用となる予定です。

さて現場の方は柱の抜き替えの確認、梁の補強方法、既存の補強されたであろう梁の検証、減築した部分の確認などを打合せしました。

以前SALT HOUSEを担当された大工さんなのでコミュニケーションもスムーズにいきそうです。

スケルトンになった状態は昔の大工さんの仕事の様子が見られて当時の事が想像できて楽しい。

詳細調査で確認できなかった梁の掛け方も想定通りの掛け方、梁のサイズもほぼ予想通り。

不具合ありそうな接合部などは残らず補強していきます。

庭に置かれた瓦と葺き土

外構は瓦の再利用で塀や地盤面の舗装をセルフビルドで行う予定。

まあまあの量です!!

業務連絡

・TVは共聴もアンテナも使用しない 光で行います

・2F寝室、和室、1FLDKに有線LAN配線ができるように変更

次週の定例は木曜日となります。

-2024.5.1-

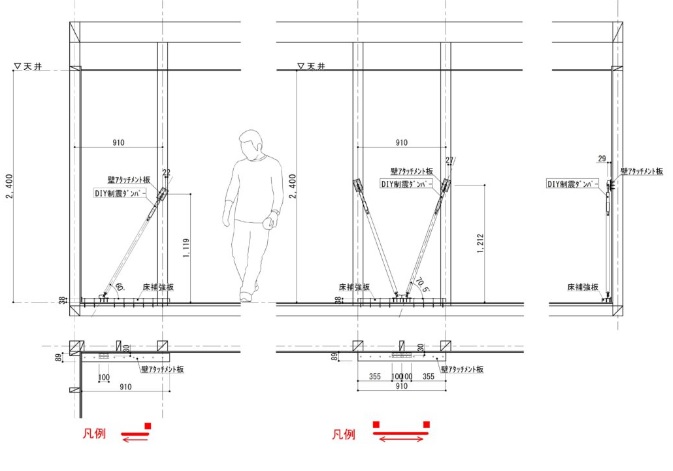

ひびきのアトリエハウス 配筋検査 耐震補強基礎

GWの中日ですが工事は進んでいます。

予想通りの布基礎であり、一部減築部の基礎を撤去した際鉄筋の入っていない無筋基礎という事が確定しました。

無筋の基礎立ち上がりに添える形で新たな基礎を設けて内側から補強しべた基礎(スラブ)で一体化させる補強方法を取ります。

減算段階でべた基礎を無くす案も出ていましたが採用しなかったのが正解でした。ナイス判断でした。

この建物は昭和53年に新築された建物ですが基礎鉄筋が入っていませんでした。

昭和51年頃の記憶ですが基礎工事で細い鉄筋が入っていたことを覚えていて実務に携わるようになってからの解体立ち合い現場を振り返るとこの時代は鉄筋ありとなし どちらも存在していたようです。

本日は鉄筋が組みあがり図面通りに使用されているかを確認する配筋検査を行いました。

指摘事項がありましたが是正確認できたのでコンクリート打設する事となりました。

既存基礎に穴をあけて鉄筋を差し込みコンクリートを打設して一体にします。

その後、風致地区許可の件で京都市役所へ。

-2024.4.20-

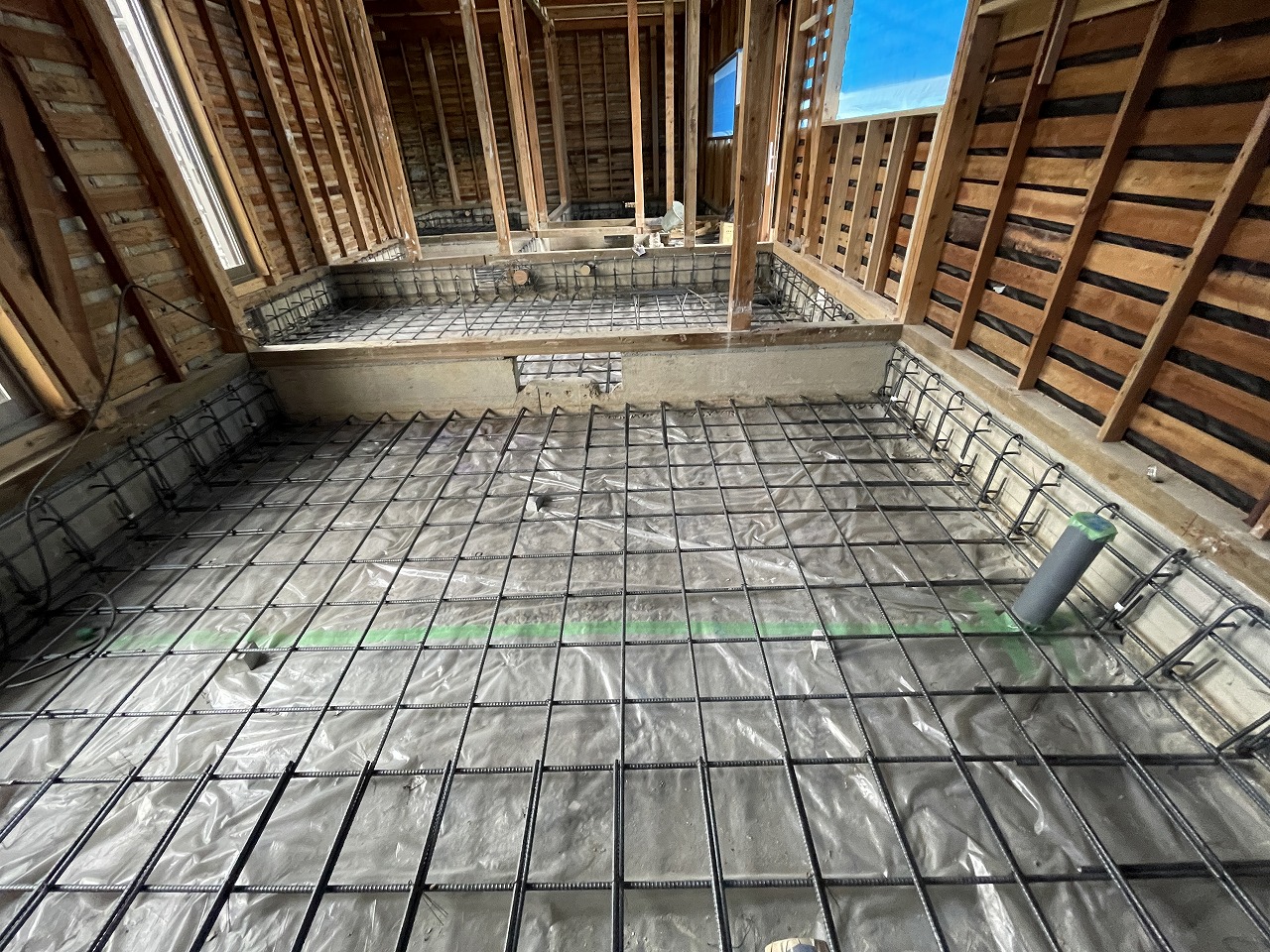

ひびきのアトリエハウス 解体工事

解体工事も大方進み、既存の状態が現れてきました。

柱を金づちでたたき、白蟻の食害や腐朽が進んでいないか確認していきます。

更に含水率も測定、高くても15% 健全な状態です。

雨漏りしていたところの含水率も低く、腐朽もなくて安心です。

1階は柱、土台とも健全な状態でした。

前回見つかった外壁下地の白蟻害部分と合わせてその他の劣化部分が無いかを確認し今後の是正内容を相談したいと思います。

上の写真は柱の下に人通口があるのはいただけません。

気になるところを見つけました。

土台の継ぎ手がずれており、同時に基礎立ち上がりの人通口角が大きくひび割れています。

地震か不動沈下で動いたのでしょうか?土台下のモルタルの厚みが違う部分も当時の施工精度なのか?

昭和53年当時の建物とはいえ予想どうりの精度で設計時にそのあたりを改善する事を織り込んでいるものの当時はこんな方法だったのですね。

今回の改修で前出のひび割れ箇所の補強とその他の部分は可能な限りの改善と今後の地震に対する備えとして布基礎を底板コンクリートでつなぎ基礎を一体とする予定です。

2階の屋根見上げ。

所々雨漏りあとはあるものの補修がされているようです。

現場確認後更に基礎の補強計画をすり合わせて来週の基礎工事に備えます。

-2024.4.9-

ひびきのアトリエハウス 解体中

内部の解体中

天井と壁がはがされた状態です。

耐震診断時に目視出来なかった耐力壁部分を確認する事が出来ました。

耐震診断計算に正しい情報を入力して評価を再計算します。

耐震補強では軽量化、耐力壁の補強、バランスの適正化に加え制振ダンパーを設置したうえで時刻歴応答解析による耐震性能評価を行い安全性を確認します。

*1995年兵庫県南部地震神戸海洋気象台観測波100%

*2016年熊本地震KiK-net益城観測波100%

解体の方は残材が残っているためすべての確認とはいきませんでしたが概ね構造材のサイズや組み方は確認できました。

調査時にお聴きしていた雨漏れ箇所については雨漏りに起因しての構造材の腐朽などは確認できませんでした。

ただ他の場所にも雨漏れや水が入っていた形跡が数か所ありました。

壁下地が無くなるほどの白蟻や腐朽被害箇所がありました。

白蟻被害部分は減築部分なので撤去出来ますが腐朽部分は補強方法について検討する必要があります。

部分的に補修かこの際外壁を刷新するかどちらかの方法となります。

リフォームにおいては解体すると構造体の健全性がはっきりしてきます。

仕上だけのリフォームでは建物の構造体の状態まで把握できないので長期の利用を考える場合は構造体の健全性を確認しておく事が大切です。

今週末にきれいに除去できた状態で再度 劣化部分を把握して相談したいと思います。

-2024.4.2-

ひびきのアトリエハウス 解体工事

2024年4月1日 月曜日 解体打合せが始まりました。

一週間ほどで建物内部と外部の駐車場拡張部分、道路際のCBなどを撤去する予定。

その後、構造部材の確認をして補強箇所が想定通りに工事が進められるか検討。

この部屋からの桜を活かしたい。

道路向かいの竹林が住宅地に変わってしまったのが想定外でしたが敷地内に竹を植える事になり目隠しと室内からの景色になる予定。

来週4/8(月曜日)は現場確認に行きます。

工事の状況を投稿していきますのでよろしくお願いいたします。